2014年02月22日

地方における若者の新しい生き方とは

2月22日(土)しがNPOセンターの第2回まちづくりサロン:政策談義が終了しました。

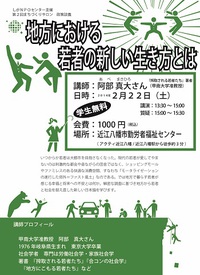

テーマは「地方における若者の新しい生き方とは」です。今までにない新鮮なテーマで、今までになく若者に限りなく近い世代の先生をお迎えしました。大学生4名やNPOで既に活動している若者数名で、会場の平均年齢がぐっとさがりました。もちろんその親世代の方々の参加もありました。講師は阿部 真大さん(甲南大学准教授)です。

このテーマ、なかなかおもしろかったです。まず、若年労働問題は予期されていたのに、社会も誰もその背景や実態分析にま正面から取り組まなかった、その背景が中高年のリストラ問題に社会の関心が集まったからだということ。今も社会全体の働き方がその世代の評価軸で図られていて、確かにいまだに誰も若者の実態を知らないのではないのかと思いました。

また岡山での若者の幸福度調査の話で、郊外化の進んだ地方都市の「ちょうどよい(背伸びしない)感じのノイズレスな人間関係の快適さ」への満足度が大きい、というのがなるほどと思いました。かつてなら、地方で働く若者たちは地方の人間関係に愛着をもっていたはずなのに、この調査ではそれはあてはまりません。地方でもコミュニティは崩壊しつつあるし、そもそも地域の人間関係に対して若者たちの意識は希薄です。なのになぜ地元を志向するかというと、先の「ノイズレスな人間関係とほどよく便利な消費環境」が住みやすくて、まさに滋賀県あたりが若者居ごごちよさジャストミートなのです。

というようなお話しでしたが、なかなかうまく伝えられないので、先生の著書をお伝えします。

「地方にこもる若者たち」 都会と田舎の間に出現した新しい社会 (朝日新書)

「居場所の社会学」生きづらさを超えて(日本経済新聞出版社)

「搾取される若者たち」 ―バイク便ライダーは見た! (集英社新書):バイク便ライダーの調査

「働きすぎる若者たち」―「自分探し」の果てに(生活人新書):ケアワーカーの調査 他

後半、パラサイトシングルの話がでました。1990年代はパラサイトシングルというと家の居ごこちがよすぎてモラトリアムや晩婚化の問題がクローズアップされていましたが、今は若者はパラサイトシングルしたくなくてもしないと暮らしていけない社会的弱者なのだそうです。ただ今の居場所があることも大事ですが、将来的には自立し持続可能な(たぶん生活だけでなく社会が持続可能な)居場所をつくることへと目標をシフトさせなければならない。親の世代からみればやはりいつまでも親はいないからです。親元を離れてもやっていける生活は今や多様で、就職できて当たり前だった親の世代としては、カルチャーショックでした。何だかパラサイトシングルという響きも何となく普通に感じてきました。

最後にNPOのお話。若者は「古い公共」を生きていない分、「新しい公共」の担い手としてはうってつけで、NPOで働くということや起業するということも選択肢のひとつかと改めて思いました。NPOはまだまだ過酷な労働現場?ですが、夢や意志があります。他の現場も過酷なら、NPOもまんざらではないと思ったりもします。若者が高い年収ではないけれど思いを実現できるNPOでの働き方を、NPOの課題としてみんなで考えてみてもいいですね。加えて、地方に若者にどっこい生きてる新しい公共、実は滋賀のNPOの世界の若者はめちゃ元気だったりします。これも滋賀の状況を映し出しているかなと思いました。先生にはこれから、滋賀の地を調査フィールドにしていただきたいと思いました。

うまくお伝えできたかわかりませんが、またやりましょう。 (スタッフZ)

画像は阿部真大先生の著書 デザインが今風のイラスト???

テーマは「地方における若者の新しい生き方とは」です。今までにない新鮮なテーマで、今までになく若者に限りなく近い世代の先生をお迎えしました。大学生4名やNPOで既に活動している若者数名で、会場の平均年齢がぐっとさがりました。もちろんその親世代の方々の参加もありました。講師は阿部 真大さん(甲南大学准教授)です。

このテーマ、なかなかおもしろかったです。まず、若年労働問題は予期されていたのに、社会も誰もその背景や実態分析にま正面から取り組まなかった、その背景が中高年のリストラ問題に社会の関心が集まったからだということ。今も社会全体の働き方がその世代の評価軸で図られていて、確かにいまだに誰も若者の実態を知らないのではないのかと思いました。

また岡山での若者の幸福度調査の話で、郊外化の進んだ地方都市の「ちょうどよい(背伸びしない)感じのノイズレスな人間関係の快適さ」への満足度が大きい、というのがなるほどと思いました。かつてなら、地方で働く若者たちは地方の人間関係に愛着をもっていたはずなのに、この調査ではそれはあてはまりません。地方でもコミュニティは崩壊しつつあるし、そもそも地域の人間関係に対して若者たちの意識は希薄です。なのになぜ地元を志向するかというと、先の「ノイズレスな人間関係とほどよく便利な消費環境」が住みやすくて、まさに滋賀県あたりが若者居ごごちよさジャストミートなのです。

というようなお話しでしたが、なかなかうまく伝えられないので、先生の著書をお伝えします。

「地方にこもる若者たち」 都会と田舎の間に出現した新しい社会 (朝日新書)

「居場所の社会学」生きづらさを超えて(日本経済新聞出版社)

「搾取される若者たち」 ―バイク便ライダーは見た! (集英社新書):バイク便ライダーの調査

「働きすぎる若者たち」―「自分探し」の果てに(生活人新書):ケアワーカーの調査 他

後半、パラサイトシングルの話がでました。1990年代はパラサイトシングルというと家の居ごこちがよすぎてモラトリアムや晩婚化の問題がクローズアップされていましたが、今は若者はパラサイトシングルしたくなくてもしないと暮らしていけない社会的弱者なのだそうです。ただ今の居場所があることも大事ですが、将来的には自立し持続可能な(たぶん生活だけでなく社会が持続可能な)居場所をつくることへと目標をシフトさせなければならない。親の世代からみればやはりいつまでも親はいないからです。親元を離れてもやっていける生活は今や多様で、就職できて当たり前だった親の世代としては、カルチャーショックでした。何だかパラサイトシングルという響きも何となく普通に感じてきました。

最後にNPOのお話。若者は「古い公共」を生きていない分、「新しい公共」の担い手としてはうってつけで、NPOで働くということや起業するということも選択肢のひとつかと改めて思いました。NPOはまだまだ過酷な労働現場?ですが、夢や意志があります。他の現場も過酷なら、NPOもまんざらではないと思ったりもします。若者が高い年収ではないけれど思いを実現できるNPOでの働き方を、NPOの課題としてみんなで考えてみてもいいですね。加えて、地方に若者にどっこい生きてる新しい公共、実は滋賀のNPOの世界の若者はめちゃ元気だったりします。これも滋賀の状況を映し出しているかなと思いました。先生にはこれから、滋賀の地を調査フィールドにしていただきたいと思いました。

うまくお伝えできたかわかりませんが、またやりましょう。 (スタッフZ)

画像は阿部真大先生の著書 デザインが今風のイラスト???

Posted by しがNPOセンター at 23:43

│NPOサロン